知能機能システム

研究群紹介

シス情在学生/OB・OGインタビュー企画第2弾 Vol.8 西宮 康治朗氏(青山学院大学)【後編】

システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生や社会で活躍するOB・OGへのインタビュー企画を行っています。第2弾の今回は、2020年11月18日(水)開催予定の博士後期課程進学説明会 とタイアップし、博士後期課程の現役学生・OBに進学の経緯やご自身の研究などについてお話を伺います。

第8回目は、知能機能システム専攻*OBで、現在、青山学院大学 理工学部 機械創造工学科の教員としてご活躍されている西宮 康治朗氏に、筑波大学での博士課程時代、ご自身の研究、博士課程進学についての想いなどを語っていただきました。

* 2020年4月~知能機能システム学位プログラムに改組

【前編】では、西宮先生の筑波大学博士課程在籍時のお話や、学位取得後に油田探査サービス会社で物理エンジニアとして勤務されたご経験についてお話を伺いました。

数年間企業で勤務された後、現在のご所属先である青山学院大学の教員に転身されたきっかけや経緯はどのようなものだったのでしょうか。

前回述べましたように、元々教育に興味があり大学にはいずれ戻って来ようと思っていました。そして企業で3、4年程働いた頃から、仕事でのプロジェクトを成功させるという達成感は感じつつも、使命感(と言ってよいかわかりませんが)としては少しずつ薄まってきた感じも持ち始めていました。何かを成し遂げる達成感は仕事ではなくてもゲームでもスポーツでも得られます。ですが、“自分が”これをしないといけないんだ!という使命感のようなものは達成感とはやっぱり別物で、石油探査の業務に携わっていて、その重要性、世界に与える大きな影響力は承知してはいたけれど、どこか、これは自分がやらなければいけない事ではないような気がしてきました。

自分が入社した頃は、石油業界はシェール革命などで激変の時代を迎えていて、ちょうど入社4年頃からは業界的に大打撃を受け始めていました。どこの会社もプロジェクトや人員の削減に追われていて、ちょうど弊社もその波に巻き込まれた事もあり、大学の募集を探してみたところ、偶然超音波分野で助教の公募があり、しかも会社と同じ駅(淵野辺という神奈川の田舎駅)!!だったという好条件な公募があり応募したところ、運よく採用されたという流れになります。

元々いつかは大学に戻って来ようとは思っていましたが、いつ戻るかというタイミングはなかなか自分では決められませんでしたが、良くも悪くも色々な偶然が重なり、こうして5年ほどで大学に戻ってまいりました。

博士課程でのどのような経験が、大学での仕事に活かされていると感じていますか?

博士課程では色々な授業のTAをやったり、研究室の後輩の面倒をみたりした経験が大学での仕事にとても活きています。学生ながらに、ただ決まった説明をするだけではなく、どのような説明をすれば相手の心に響くか、そして今相手は何を感じているのか、という事を常に意識しながら資料を作成したり対話を続けてきました。これが現在の大学における授業や研究室の学生の面倒を見る上で何よりもの宝になっております。また、研究においても、博士課程の頃から自分で問題を見付け、それを解決するまでのプロセスをなるべく自分一人の頭で考える工夫をしていたことも大変役立っています。当然ですが、教員になった現在では全て自分で決めなければなりません。この時初めて自分自身でいくつものテーマを決めたり解決手法を考えたりするのはとても大変です。ですが博士課程の頃からその習慣を身に付けてきた為、比較的楽しみながら自分の受け持ちの学生のテーマ決めなども出来るようになっており、今更ながら博士課程で努力した甲斐があったなと強く感じております。

現在の主な研究テーマとその内容について教えてください。

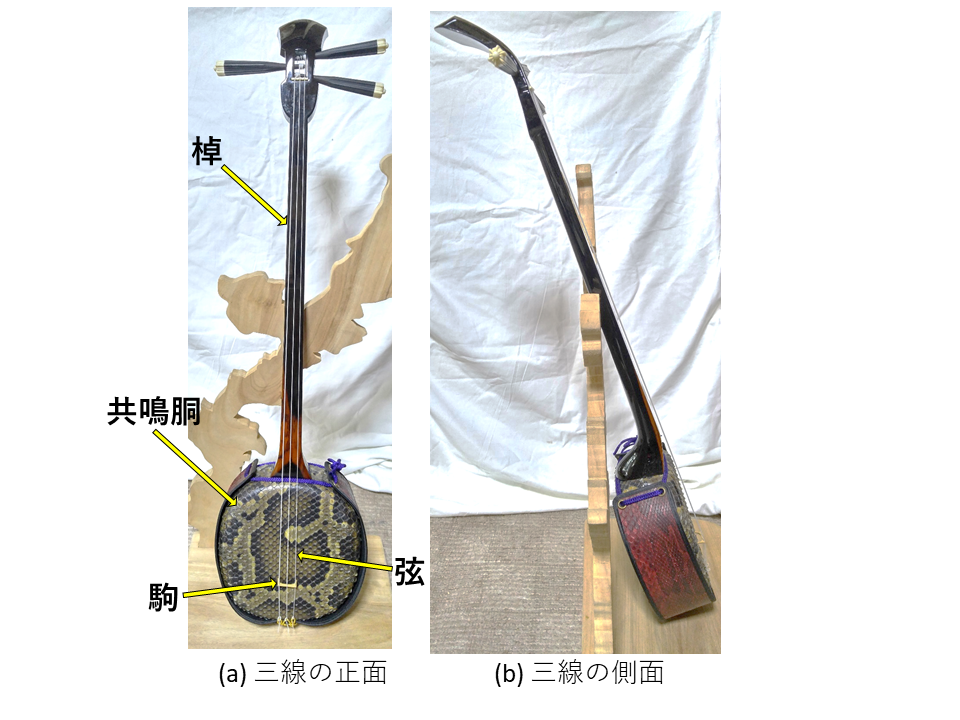

現在は楽器音響のテーマに重きを置いています。私自身が趣味でもやっている沖縄の伝統楽器である「三線」の発音機構を解明する事を目的として研究をしております。三線の世界では、「棹」と呼ばれるネックの部分が音色においてもとても重要な役割を果たすと昔から演奏家や職人の間で言われ続けてきました。一方、楽器音響分野では、弦楽器における音色を構成する主要因は、弦・駒・響板とされており、棹はあまり重要視されていません。つまり棹の影響はまだ科学的には証明されていないのです。そこで、棹の影響も含めた三線の発音機構について工学的に調べる事を目的としました。

三線の棹には形状が異なる複数の型があり、材質となる木材も様々です。中でも八重山諸島で取れる黒檀が最上級とされ、音色においても秀でていると考えられています。また、棹の形も型により様々で、こちらも主観的ではありますが、音色との対応が議論されています。現在はこれらの見解に科学的な証拠がありませんが、もし科学的に検証がなされたら、職人や演奏家が求める音色を可能にする棹の形状の提案が出来たり、棹材の適切な選定指標を構築する事が可能となります。それらを目指して、音響計測技術を用いた音響試験及び有限要素法解析などの数値計算を併用しながら、三線の各部位の連成振動に着目して解明を行っております。

西宮先生の研究関心の原点についてお伺いしたいのですが、音や楽器音響といったテーマに関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか。

大学時代、手話サークルと陶芸部の2つのサークルに所属しておりました。特に手話サークルにおいては、難聴者や聾者が使う言語である手話を勉強し、彼らとの交流を通して手話の素晴らしさを学びました。手話は言語の中で唯一「光の言語」と呼ばれる事もあるそうで、「黙って喋る」事が出来ます。音を介さずにコミュニケーションが取れるので、色々な所で便利なツールになります。例えば最も相性の良いアクティビティとしてはダイビングがあります。海の中で声を出さずにお互いに自由に話す事が出来るため、手話が出来る人同士でダイビングをするのは極めて楽しいそうです。あるいは、恋人同士がデートの最後に駅のホームで別れる際も、電車に乗ってドアが閉まった後も、見えなくなるまでお互いの意思を伝え合える、など、様々なところで役に立ちます。こうして手話にはまっていったのですが、一番心に残ったのは、難聴者や聾者の方々との交流を通していくうちに「音」の重要さに逆に気付かされてきた事です。聾者の方によく、「ガラスを叩く音ってどんな音?」「ピアノってどんな音色?」と、音について様々な質問をされました。中途失聴者の方は元々は聞こえていたわけだから音について知っているのですが、元から聞こえない方にとっては「音」がどういうものか知らないわけです。それを伝えるのが非常に難しいわけですが、こういったやり取りをしていくうちに、普段何気なく聴いたり発したりする「音」について段々興味が沸いてきたのです。元々音楽を聴く事や楽器を自分で演奏する事も好きだったのもあり、「音」について研究したいと思うようになりました。そこで、大学の中で唯一あった音に関する研究室に入り、聞こえない周波数帯域ではありますが、超音波の研究に携わる事になりました。

実際に研究を始めて見ると、同じ音でも超音波は目にも見えないし聞こえない、とても不思議な物だったのですが、世の中の様々なところで役に立つ技術として使われていて、とても興味を持ちました。中でも、その目に見えない超音波を見えるようにするという技術に触れる事が出来、幸運にもそのテーマで研究をする事が出来たので、とても楽しい卒研を過ごせました。その後所属研究室の事情で大学院の院生を受け入れる事が出来なくなった為、所属の先生に紹介して貰い、水谷先生に出会う事になりました。こうして大学院では筑波大学に入学し、水谷先生の深い理解のお蔭で、卒研時のテーマを引き続き行える事になり、さらに元から興味のあった音楽音響にも手を出す事が出来るようになりました。この時は筑波の近くにある笠間焼という陶芸の方からの提案もあり、磁器製打楽器の研究を始める事になりました。これも自分にとっては縁のある事で、大学時代に陶芸部にも所属していた事から大変興味のあるテーマだった為に、飛びついて研究する事にしました。こうして二足の草鞋生活が始まりました。

現在は企業での研究を終えて大学に戻ってきて、自由に研究を出来る立場になり、今は「楽器音響」をメインに腰を据えています。そして、趣味でもある三線をテーマに研究をしていることから、公私共に三線漬けの日々を送って幸せに生活しております。語ると長くなるので止めますが、三線の魅力の一つは、楽器であると同時に「伝統工芸」でもあるところです。すなわち、弾く為だけの物ではなく、見ても美しい物である必要があるのです。つまり、美しい形を保ちながら、奏でる音色も綺麗でいないといけないわけです。弾いて心を和ませ、観て心が癒される、そんな素晴らしい楽器だと感じております。元来琉球では刀や武器などは持たない事から、床の間には刀ではなく三線を飾っていました。この三線は家の守り神として、床の間に飾る事で家を守り、弦を奏でる事で空間を浄化すると考えられ、今日に至るまで大切に扱われています。そんな素敵な楽器について科学的に調査出来る事に大きな幸せを感じ、日々を過ごしております。

最後に、ご自身の博士後期課程でのご経験やキャリアを振り返り、今、博士後期課程への進学を考えている現役学生の皆さんにメッセージをいただけますか。

私自身は、今までのキャリアや現在の立場にとても満足しており、幸せだと感じております。皆様もこれからの将来の進路を決める時期に差し掛かっている頃かと思います。様々な観点から道を探しているかと思いますが、全ての人に共通して言える根源は、「いかにして幸せな人生を送るか?」という事に尽きると思います。これは私見になってしまいますが、研究の本質は、この問いに真っ向から向き合う行為だと感じています。全ての研究は本来、人類及び世界がより幸福になる為にする営みだと思っています。これを念頭に置く事が出来れば、平和的な課題を見付け、研究のテーマを立て、それを解決するところまで、論理的に考えて流れを作る事が可能になります。そしてこれが出来ると自分の人生においても論理的に幸せというゴールに向かって進む為にはどうすれば良いか、徐々に見えてくると感じております。もし、まだ道に迷っていて、博士後期課程に進むのもありかな?くらいに考えていらっしゃいましたら、ぜひ、進んでみて欲しいと思います。幸せは受け身の姿勢では絶対に得られません。よく考えて、自分の事を知り、自分が何を求めているかしっかり把握している人にだけ訪れる物だと思います。ぜひ、博士後期課程に進んで研究に専念する事で、ついでに幸せも一緒に掴み取って欲しいと思います。

●プロフィール

2011年 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 博士後期課程修了

博士(工学)。博士後期課程修了後、油田探査で世界最大手の外資系企業・シュルンベルジェ株式会社入社。物理エンジニアとして5年間の勤務を経て、現在、青山学院大学 理工学部機械創造工学科 助教。博士課程時代は、音響システム研究室(指導教員:水谷孝一教授)に所属。