知能機能システム

研究群紹介

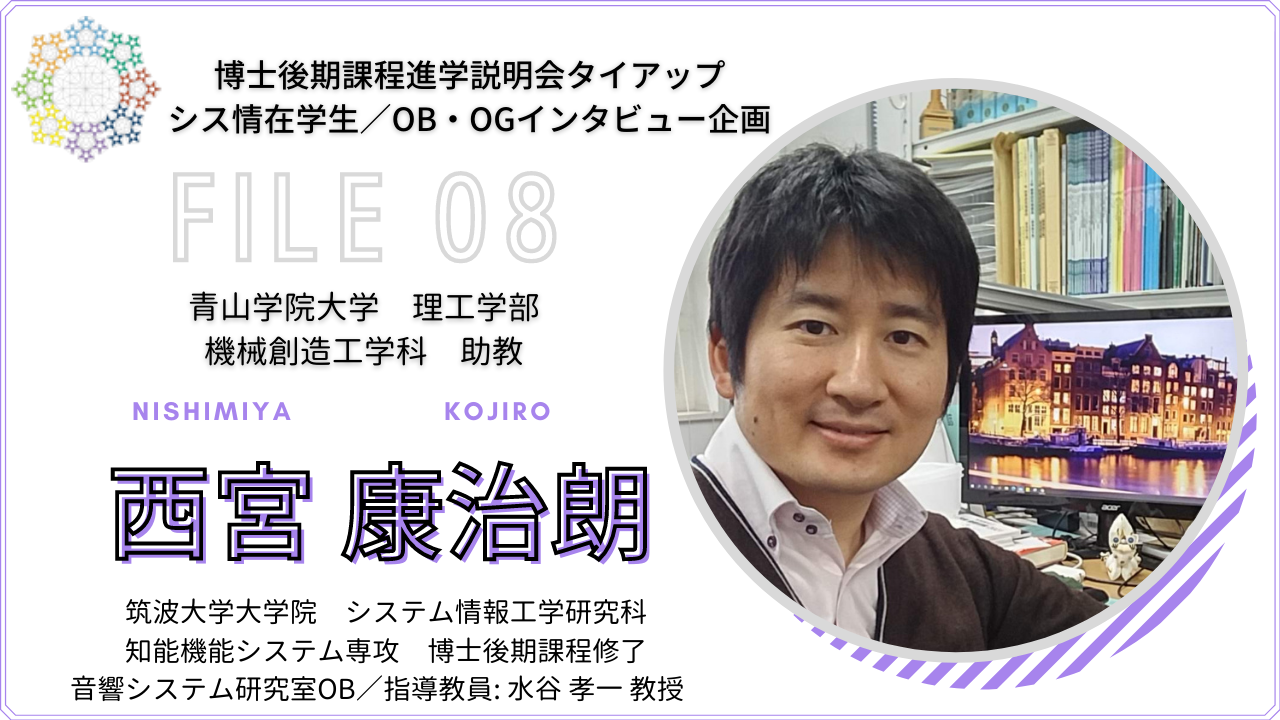

シス情在学生/OB・OGインタビュー企画第2弾 Vol.8 西宮 康治朗氏(青山学院大学)【前編】

システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生や社会で活躍するOB・OGへのインタビュー企画を行っています。第2弾の今回は、2020年11月18日(水)開催予定の博士後期課程進学説明会 とタイアップし、博士後期課程の現役学生・OBに進学の経緯やご自身の研究などについてお話を伺います。

第8回目は、知能機能システム専攻*OBで、現在、青山学院大学 理工学部 機械創造工学科の教員としてご活躍されている西宮 康治朗氏に、筑波大学での博士課程時代、ご自身の研究、博士課程進学についての想いなどを語っていただきました。

* 2020年4月~知能機能システム学位プログラムに改組

まずは、西宮先生が博士後期課程進学を視野に入れた時期や、進学を決めた理由について教えていただけますか?

実は正確には覚えていないのですが、博士前期課程に入ってから比較的すぐだったと思います。自分は博士前期課程から筑波大学に来て、水谷孝一先生の元で研究を進めました。入学当初から水谷先生のご指導のもと積極的に様々な学会に参加させて貰う事が出来、純粋に研究が楽しいなと最初から感じていました。入学当初は就職の事も頭の片隅にはあったのですが、気が付いたら就職よりも研究の事ばかり考えるようになり、水谷先生からも博士後期課程の事を薦めて下さり、せっかくだし自分の力で研究課題を見つけて解決できるところまで出来るようになりたいなと思い、進学に舵を切った記憶があります。また、元々教育にも興味があった事もあり、博士に進んだ方がその道にも行けるという想いもありました。

博士後期課程時代は、どのような研究をされていましたか?

研究に関しては二足の草鞋を履いており、「超音波工学」と「楽器音響」の2つのテーマについて主に研究していました。(実は他にも色々と浮気をして全く違うテーマについて手を出したりもしていました)

超音波工学の方では、光弾性法という複屈折を利用した光学的手法で目には見えない超音波を可視化する技術について研究しておりました。対象とする波は「ラム波」という、薄い板を伝搬する波について、その中でも特に群速度が負になる「負の群速度」という現象を追い求めておりました。さらにこの現象の発展系として、異なる密度の周期構造からなるフォノニック結晶という材料に、「負の屈折角」というものが存在し、その屈折角を制御する事を目指して実験および有限要素法解析で結晶構造の解析を行っていました。負の屈折角を自在に制御できると、音響的なフラットレンズが可能となり、これを目指して研究してまいりました。

楽器音響の方では、博士前期課程の時から続けている「磁器製打楽器」の研究をしておりました。食卓に並べられている磁器で作られた食器やコップなど、使用中に器同士が当たって出る音を快音化しようという想いが発端で、様々な音色が出る工夫をしておりました。中でも「縮退モード」に着目し、円筒形のコップに取っ手を付ける事によって質量負荷を加え、それによって縮退モードが崩れて元々同じ周波数だった2つのモードが分離して直近に2つのピーク周波数を持つモード形状を意図的に作りました。これにより、打撃点を取っ手の位置とそこから45°離れた位置で叩く事により、質量負荷分分離した2つの音色を奏でる事が出来るようになりました。これらを応用して、一つの形状で沢山の音色を同時に奏でる事が出来る磁器製打楽器(食器?)の創生を実験及び有限要素法解析により検証しておりました。大学時代に陶芸部に所属していた事もあり、実際に電気窯を使用して自分で実機も製作しておりました。

筑波大学での学生生活を通して、楽しかった出来事・印象的な出来事があれば、教えてください。

楽しかった事と言えば、学会での発表や、そこでの新しい出会いが強く印象に残っています。特に国際会議の事は今でも鮮明に覚えています。自分にとって人生初の国際会議は博士前期課程2年の時で、スペインのバルセロナに行ってきました。英語は得意ではなく言いたい事をきちんと伝えられるレベルではありませんでしたが、現地の人たちが大変親切にして下さり、身振り手振りも加えて必死にコミュニケーションを取った記憶があります。この時参加した会議が、International Symposium on Music Acoustics (ISMA)という、音楽音響では世界的に有名な学会で、実は現在でもこの会議に参加しております。この会議で特に印象的なのは、研究対象が音楽である事からか、参加者の多くが実際に演奏も楽しむ人たちであり、研究に対しても純粋に心から楽しんでいる様子が見られた事です。よく国際会議では、人気観光地などで開催されると参加者の数が朝一では少なかったり、途中で観光にちょっと出かけてしまったりといった事があると言われていますが、このISMAでは終始参加率が9割近くあったのではないかと思う程、皆が積極的に参加しているのが印象的でした。そういう雰囲気に押されて自分も多くの研究発表を真剣に聞く事が出来、拙いながらも研究の話しを初めて会う海外の方達と楽しむ事が出来ました。この時以降、基本的に年に一度は海外の国際会議に参加させて貰う事ができ、どの会議にも素晴らしい想い出と経験が詰まっております。

もう一つ楽しかった事といえば、やはり研究室の仲間と過ごした日々です。水谷先生の研究室では博士後期課程の人数がとても多く、色々と相談したり一緒に遊んだり出来る仲間が沢山いる事がとても救いでした。皆でよく呑み会にも行き、3次会あたりは大抵研究室に戻って来て飲み直しながら研究の話しや昔の話しをして朝まで楽しんでいました。また、研究で疲れた夜も、誰かの車に皆で乗り込んで夜ご飯を食べに行った日々も今ではとても懐かしいです。筑波特有なのか、どこの定食屋やラーメン屋(RanRan、夢屋、角ふじetc.)に行っても比較的大盛りな量で、毎回食べ過ぎて博士課程の時代はかなりボリュームのある体になってしまいましたが、それでも楽しく過ごす事が出来ました。自分にとっては大変充実した青春時代(博士後期の年齢でそう言うのはちょっと遅いかもしれませんが…)だったと、今でも懐かしく思っております。あと筑波の良い所の一つだと感じる所が、殆どの人が一人暮らしをしているという所だと思います。そのおかげで殆どの人に終電という概念が存在しないので、力あるいは精神が尽き果てるまで皆で一緒にいる事が出来、まるで家族のように感じる事が出来たのがとても良かったです。私は学部時代は終電のある生活スタイルだったので、これも、皆との一体感を生む一因になったのだと感じています。

学位を取得された後、まずは企業に就職されたとのことですが、どのような経緯で企業就職の道を選ばれたのでしょうか。

元々教育には興味があり、博士後期課程に進むにあたり、いつかはアカデミックで教員として働きたいという想いはありました。ただ、大学を卒業してそのまま大学に残るのには何か漠然とした不安があり、ちょっと社会というか、世の中の仕組みを見てみたいと思い、第一ステップは企業を選びました。それと、英語への苦手意識も払拭したく、外資系を希望しました。その結果、超音波で研究が出来る場所を探し、シュルンベルジェ株式会社という石油探査サービス会社の物理エンジニアとして働く事になりました。

業務としては油田を掘削する際の地中内の環境を把握する為の超音波センサの研究・開発に従事しておりました。シュルンベルジェは同業の中でも世界で1,2位を争う企業であり、常に最先端の技術や研究の話しが出来、大変刺激になりました。プロジェクトを存続させるためのプレゼンも任され、米国に出向いて発表を行い無事にプロジェクトが継続できたという経験も出来、様々な面で成長する事が出来ました。また、入社当初は英語が苦手だった為に大変苦労はしましたが、気が付けば、そこまで洗練されているものではありませんが、それなりに自分の言いたい事は言えるようになっていました。

博士課程でのどのような経験が、企業での仕事に活かされたと感じましたか?

博士課程、特に後期課程の経験で一番重要なのは、「自分で課題を見付け、それを自分で解決する」ところだと思います。これは要するに、自立した研究が出来るという事でもあり、自分で研究全体の流れをマネジメントする事と言えます。これが何よりも企業での仕事に活きました。さらに、自分で解決する、と書きましたが、これは自分の能力だけで解決する事ではありません。自分の分からない事は適切な参考書や論文、そして時には適切な人に聴くという事も重要であり、自分の能力を超えている部分はきちんと認めて把握し、それを補う為の手段を考えるのが重要です。つまり、現実を見極め、適材適所で課題を解決する。この視点があって初めて、会社でチームをまとめ、プロジェクトを推進させて行くことが出来るようになるのだと思います。何が何でも自分一人の力で解決するのではなく、チームで解決するという発想も重要です。ただ、博士課程の研究はどちらかというと一人で解決する課題が多いかもしれませんが、それでも、自分一人で解けない壁にぶつかった時にどうすれば良いかと常に考える事で、ゴールに向かって突き進む力が付くのだと思います。私自身も大きな問題にぶつかる度に色々な人の意見を聴いたりしていました。時には学会で初めて会った人に教えを請う事もありました。このような経験が会社で何よりも活きたと思います。研究者として企業に勤め始めると、自分の理解を越えた内容が突如現れる事は日常茶飯事です。そんな時に、自分ではどうしようもないと嘆くのではなく、色々な視点から解決策を導き出す経験が役に立ちました。要するに、“視野を広げて問題を見つめ直す力”を博士課程の時に養えたという事だと思います。

【後編】では、企業での経験を経て大学教員に転身されたきっかけ、現在の研究テーマや研究関心の原点などについてお話を伺います。

●プロフィール

2011年 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 博士後期課程修了

博士(工学)。博士後期課程修了後、油田探査で世界最大手の外資系企業・シュルンベルジェ株式会社入社。物理エンジニアとして5年間の勤務を経て、現在、青山学院大学 理工学部機械創造工学科 助教。博士課程時代は、音響システム研究室(指導教員:水谷孝一教授)に所属。