研究群紹介

社会工学

ハカセになろう Messages from PhD and PhD candidates Vol.1 罇 涼稀さん(社会工学学位プログラム)

システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生や社会で活躍するOB・OGの皆さんにインタビューを行っています。

今回は、2025年度 博士後期課程進学説明会~ハカセになろう~ と連動し、博士後期課程の現役学生・修了生に進学の経緯やご自身の研究、今後の展望などについてお話を伺います。

シリーズ1回目は、社会工学学位プログラム SEAM (Service Engineering, Accounting and Marketing) Lab.で、岡田 幸彦教授ご指導のもと、複式簿記データサイエンスに関する研究に取り組む、罇 涼稀(もたい りょうき)さんにご登場いただきました。

まずは、博士後期課程への進学を決めた理由を教えてください。

「自分しかできないこと,自分だからできることは何だろう?」と考えたとき,「博士後期課程で取り組む研究テーマがそれだ!」と思った(思い込んだ)からです。

博士前期課程当時は,進学と就職の両方を視野に入れていました。進学が候補に入っていたのは,研究が純粋に面白かったことと,所属した研究室に博士後期課程の先輩がいて身近だったからです。就職については,夏季にデータサイエンス職のインターンに参加しました。その仕事は面白く,環境と社員さんも良かったので,もし採用していただけるなら就職も良いなと思っていました。なので,私については,進学と就職のどちらも魅力的に映っていました。そのときの判断軸として,最初に挙げたことを考えました。

世の中には,私より頭や要領の良い人が大勢います。それは就職先でもきっと同様で,そのような人たちと一緒に仕事をするのは刺激的で楽しいと思います。しかし,私が博士後期課程で取り組む研究テーマについては,私はその優秀な誰かより絶対に詳しく,見通しがついており,やる気があると思っていました。今思えばそんなことは無いのですが,そのように思い込める環境にいたことが,博士後期課程を選択した一番の理由です(少々打算的ですが,博士後期課程修了後は,取り組んでいる研究を実務活用する方針での就活もありだと思っていました)。

博士後期課程への進学を視野に入れた時期はいつでしたか?また、進学に向けてどのような準備をされたか、教えてください。

前期課程の入試の頃に,後期課程進学を考え始めました。私にとっては,進学も就職も,どちらも正解だったので,強く惹かれた方を選択しました。

進学に向けては,今の研究を進めつつ,会計学とデータサイエンス・機械学習に関する自習をしていました。社会工学は文理の区分を問わない学問でもあるので,両方の分野の研究者と議論できるようになりたかったからです。加えて,研究するということを,小さく分けて考えることを意識し始めました。例えば,研究するという塊を,研究領域を決めて,研究計画を立てて,手を動かして,結果を解釈して…と分けるイメージです。これは,自身の研究を深めることにもつながりますし,研究費の応募にも役立ちます。そして,へたくそで良いので,自分の頭を使って論文を書くことによって,研究の位置づけ(社会課題や先行研究との関連)についても良い気づきが得られると思います。研究モチベーションを持つことがなにより大事ですが,もし前述した研究の要素を意識できていない人がいたら,そこも検討してみると,まだ知らぬ研究の面白さに気が付くかもしれません。

現在の研究テーマの概要を教えていただけますか?

私は「複式簿記データサイエンス」の研究に取り組んでいます。これは,会計学と情報科学の融合領域の研究であり,産学連携研究として取り組んでいます。

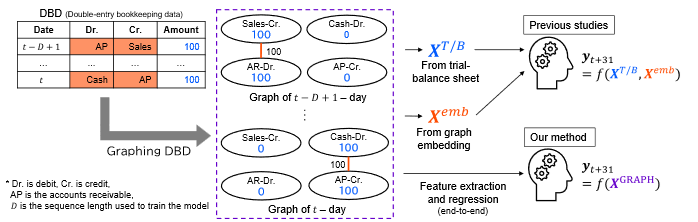

複式簿記(double-entry bookkeeping)は,会計(企業の経営活動を記録し,集約し,情報化するシステム)の根幹をなす仕組みです。例えば,私たちがコンビニで100円の飲み物を現金で買ったとき,コンビニ側では,「現金 100 / 売上 100」といった記録(仕訳)がされます。企業の中には,このような記録を集めたデータがあります。私は,このデータをどのように分析すれば,オーナーや社長の役に立つ情報を作れるかについて研究しています。

私の研究の特徴は,規範的研究や歴史研究を射程に含めて複式簿記の特徴を整理し,それをデータサイエンスに反映させる点にあります。例えば,下の図では,仕訳をグラフとして表しています。そしてグラフのリンク(エッジ)が仕訳の借方(左側)と貸方(右側)のつながりを表しています。これは,歴史研究家によって整理された概念である複式簿記の相互参照性(cross-reference)から着想を得たものです。もし,グラフのリンクを用いて有用な会計情報を新たに得ることができれば,複式簿記の存在意義を支持する証拠が得られると同時に,企業にとっても役立つ研究になります。ただし,この仕訳データを使った研究は現在萌芽期にあるため,今後はさらに多角的に,複式簿記データサイエンスに取り組むことが必要です。

(投稿中論文のFig. 1)

このテーマに関心を持つきっかけとなった出来事や経験があれば、教えてください。

指導教員である岡田幸彦先生の共同研究プロジェクトに参加したことがきっかけです。これは現在も続いており,私の研究スタイルに大きな影響を与えています。

一つめのプロジェクトでは,信用金庫と,決算書から企業の資金ニーズを予測するAIを開発しました。ここでは,現場で働く職員の皆様の困りごと,AIに対する期待感を聞くことができました。また,地域の中小零細企業の実態についても知ることができました。信用金庫の職員の皆様からは,私たちが開発したAIに対する率直なコメントをいただけるので,実課題に即した産学連携研究の面白さを体感できました。

二つ目のプロジェクトでは,税理士法人と,仕訳データの新たな活用方法について研究しました。ここでは,前述した仕訳データを扱いました。仕訳データを扱った研究が乏しい中,研究室のメンバーと税理士法人に努める会計専門家の方々と知恵を出し合いながら,何とか成果を論文化できたときは,非常に嬉しかったことを覚えています(下の写真は国際会議でポスター発表をしている場面です。拙い英語で頑張っています笑)。

次に筑波大での学生生活についてお伺いします。普段、一週間をどのように過ごされていますか?

月曜から木曜は,8時から17時まで大学にいるようにしています。適宜休憩(ご飯や散歩)をしながら,一定の時間は研究のことだけを考える習慣をつけています。金曜は私立大学で会計の講義をしています。他は自由時間としており,研究したいときは研究し,休みたいときは休んでいます。

研究室は,朝は人が少ないので集中する作業に当て(論文の精読や執筆),日中からはゼミや調査・実験にあてています。研究の合間では,事務作業や必要そうなら後輩の研究をみています。ゼミでは,研究室OBの他大学の先生や,情報理工学位プログラムの先生からコメントをいただくことができます。平日は,共同研究先に伺って意見交換をすることもありますし,研究会や図書館で情報収集することもあります。ずっと研究室にいると頭も体も凝り固まってしまうので,適度に外出して他の考え方に触れるよう意識しています。

現在、奨学金など、何らかの経済的な支援を利用されていますか?

博士後期課程1年のときは,JST-SPRINGの支援を受けていました。博士後期課程2年の時は,学振特別研究員に採択されたため,その支援を受けていました。生活費を頂けることは非常にありがたいです。研究費がついたときには,自立した研究者にならねばいけないことを強く意識し,研究に対する責任感が増したように思います。

また,指導教員の先生が予算を獲得できているか(する予定か)を知ることも重要だと思います。博士後期課程生が自ら研究を進めることは前提ですが,研究と予算に関する指導教員の先生への信頼があると良いです(盲信にならないよう注意)。私の場合は,入学からJST-SPRINGの支給までに数か月のタイムラグがありましたが,先生がRAを用意してくださったので,安心して研究のことを考えられました。

学位取得後について、現時点で目標としていることがあればお聞かせください。

学位取得後は,大学の研究職として活躍したいと思っています。ただ,有名で権威ある研究者を目指すというよりは,実課題を的確に捉え,長期的に人類社会の役に立つ(と思い込んだ,責任を持った)研究と論文化を続けていけたらと思っています。そして,後進の育成もできる研究者になりたいと考えています。

最後に、博士後期課程への進学を考えている、もしくは今迷っている方々にメッセージをお願いします。

私は,博士後期課程への進学を考えている時点で,博士後期課程へ進学して研究する類稀なる才能があると思っています。あとは,自分が魅力的だと思い込める研究テーマがあるか,研究室と自分の相性が良いか,を考えれば良いと思います。就職先について確かなことは言えないのが現実ですが,風向きは変わりつつあるように見えます。また,私が予てから知っていた3名の社会工学(博士後期課程)の先輩は,みな大学教員として就職しました(そのうち2人は,シス情のページに2022年と2023年のインタビュー記事があるのでぜひご覧ください)。社会工学では産学連携研究も多いので,博士号取得後に公共・民間で活躍することも十分あり得ると思います(私も研究職の見込みがなかったら切り替えて民間で働こうと考えていました)。もちろん,数年働いた後に博士後期課程に入ることも良いと思います。2024年のページには,社会人として博士号を取得した方のインタビュー記事もありますので,社会人博士を考えている方は,そちらもぜひご覧ください。

社工の大学院でお待ちしています!