リスク・レジリエンス工学

研究群紹介

シス情在学生/OB・OGインタビュー企画第2弾 Vol.7 鈴木 雄太さん(リスク工学専攻)

システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生や社会で活躍するOB・OGへのインタビュー企画を行っています。第2弾の今回は、2020年11月18日(水)開催予定の博士後期課程進学説明会 とタイアップし、博士後期課程の現役学生・OBに進学の経緯やご自身の研究などについてお話を伺います。

第7回目は、巨大地震発生時の同時多発火災(地震火災)におけるリアルタイム避難誘導の研究に取り組む、リスク工学専攻*の鈴木 雄太さんにメッセージをいただきました。

*2020年4月~リスク・レジリエンス工学学位プログラムに改組

まずは、鈴木さんが博士後期課程への進学を決めた理由を教えていただけますか?

前期課程で始めた研究が面白く,継続して研究したいと思ったことが一番の理由です.また,今年度退官される糸井川栄一先生の指導を受けることができるタイミングが今しかなかったことも大きな理由です.

後期課程への進学を視野に入れた時期はいつでしたか?また、進学に向けてどのような準備をされたか、教えてください。

前期課程に進学した時点で,漠然と後期課程に進学するつもりではいましたが,前期課程1年次の12月頃から研究計画等を意識するようになりました.進学の際は,学術振興会の特別研究員の応募や内部進学の出願に向けた研究計画の作成に加え,家族への十分な説明を行い納得してもらいました.私にとっては,家族は一番の支えでしたので,納得してもらうのに苦労しましたが非常に大切でした.また,複数の先輩に話を聞く(特に,経済事情と博士論文提出までの流れ等),前期課程のうちから論文投稿を進めておく,後期課程までの5年間を意識した修士研究の研究計画は行った方がいいと思います.

鈴木さんの現在の研究テーマについて教えていただけますか?

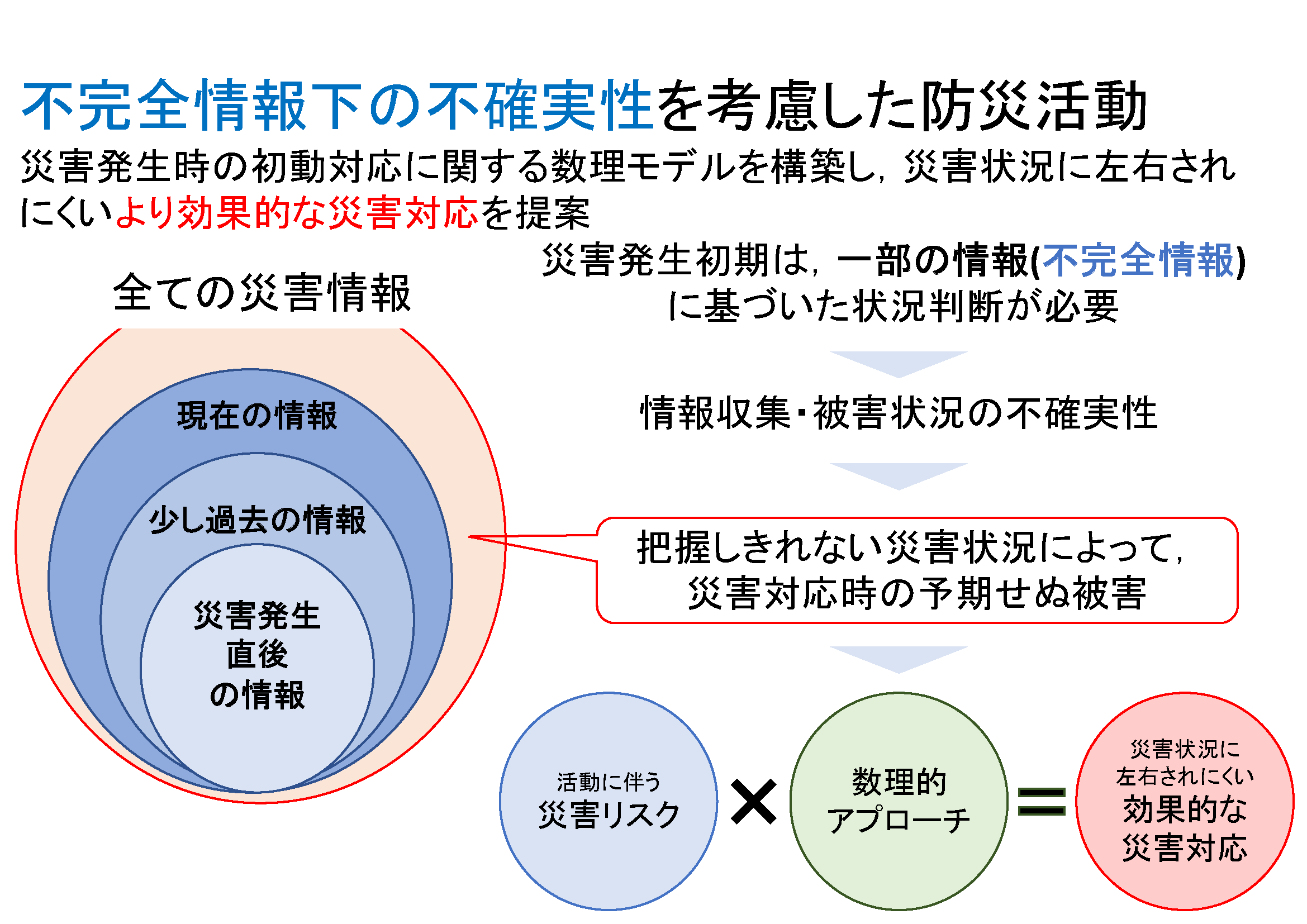

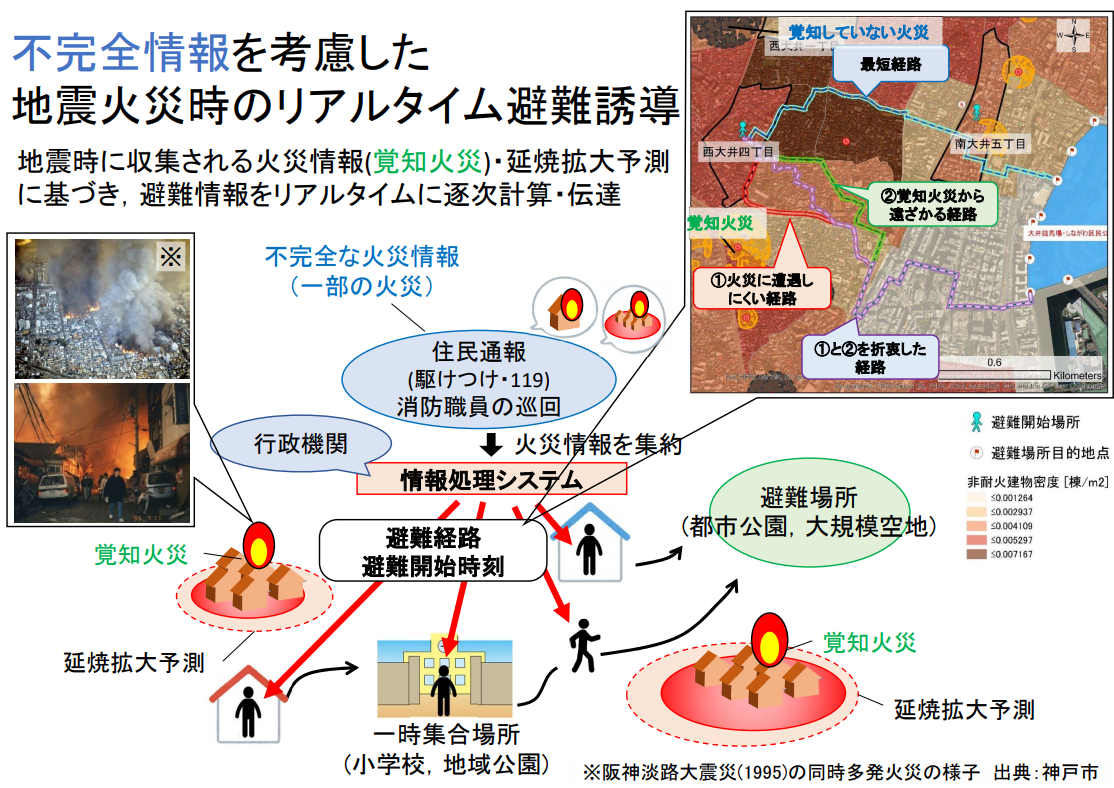

私は,巨大地震発生後に木造密集市街地で発生するとされている同時多発火災(地震火災)において,住民が逃げ惑わないためにリアルタイムで避難誘導する方策について,数理モデルリング・空間情報解析による提案・検証を行っています.

本研究のオリジナリティは,地震火災時に収集される情報の不完全性に着目しているところです.阪神淡路大震災や東日本大震災等の過去の災害経験より,突発的に発生する巨大地震時には,地震発生直後の混乱期において,災害情報は部分的にしか収集されないことが知られています.地震火災時の出火や延焼はランダムに生じるため,一部の情報による誘導では,避難開始時期の見逃し・空振りや誤った方向へ誘導するリスクがあります.私は,以上のリスクを主に確率論によって数理的にモデリングし,これらのリスクを低減するための火災情報に基づいた避難経路・避難開始時刻の決定方法の提案,GISを用いたシミュレーション実験による検証を行っています.

長い道のりかつタイムリミットのある問題ですが,地震火災時にリスクを背負う人々(消防・救助活動従事者や避難支援者等)の命綱として本研究のリアルタイム避難誘導を社会実装し,近い将来に発生する巨大地震時において火災による被害ゼロの実現を目指しています.

地震発生時の同時多発火災(地震火災)というテーマに関心を持ったきっかけを教えてください。

大学3年次に社会工学類都市計画専攻のカリキュラムで行った,建築研究所のインターンシップで市街地火災の研究に携わり興味を持ちました.地震火災は,災害データが少ない・不確実性が大きい・住民の防災活動で被害を抑制できるという数ある災害の中でも珍しい事象で,挑戦的なテーマだなと胸躍らせたことを覚えています.

次に筑波大での学生生活についてお伺いします。普段、一週間をどのように過ごされていますか?

不規則で褒められた生活習慣ではないので参考にしないでほしいのですが,気の向くままに研究していました.TAやRA,講義の時間以外は,アイデアが湧いたときには1日中研究していますし,研究しない日は全くしない日もあります.ただし,休日(土日)は意識していました.上記のような研究を際限なくしていると,本当にメリハリがなくなるため,平日と休日の区切りは守っています.

一つ習慣にしていたこととして,研究室を退席する際,必ず後輩に一声かけて研究の様子を常に気にかけてはいました.私の研究室は,防災という広い分野の中から個人で一からテーマを考えるため,行き詰ったときには頼りがなくなります.また,後輩へのアドバイスや学会等で他者の研究について考えている時,自分の研究のアイデアが浮かぶことも多々ありました.

休日は,主に睡眠と趣味に充てています.

現在、奨学金など、何らかの経済的な支援を利用されていますか?

日本学生支援機構の奨学金(第一種),TA,RA,授業料免除の経済的支援を受けています.

学位取得後の進路について、現時点で目標としていることがあればお聞かせください。

公的研究機関の研究員として,火災の研究を続ける予定です.また,大学4年次からの6年間で防災について考えてきた中,将来的には研究だけでなく地域活動やビジネス等,広く防災に関わっていきたいと考えています.

高専から大学へ編入する際,私は「災害との共生」というスローガンを掲げました.「災害との共生」とは,十分に災害へ備えた上でリスクを受容し,自然や都市の恵みを享受し続けその地で生活する人生観を意味しています.手段を問わず,様々な活動を通して,災害との共生の具体化・世に浸透させることが人生の目標です.

最後に、博士後期課程への進学を考えている後輩の皆さんにメッセージをお願いします。

無暗に進学を勧めることはできません.

まず,研究室にもよりますが,博士の研究は特に自主性が求められ,最後まで一人でやり抜く必要があります.同級生の多くは就職しつくば市外へ出ていきますし,心細く諦めたくなることもあります.一方,前期と合わせて5年間の研究の達成感は格別です.先日,予備審査が終わったのですが,自分の手で一から理論を作り検証した内容をまとめたスライドは100ページにもわたり,自分がやってきた研究成果を実感しました.私でもできたので,才能や学力はあまり関係ありません.真面目に取り組める勤勉な方ならやり抜けると思います.

タイミング的な問題もあります.一度就職し再入学する手段もありますが,私のように先生の都合で指導を受けられる期間の制限がある場合もあります.また,一度社会経験をした前後では研究のスタイルも変わってくると思います.どちらが良い研究ができるかは人に寄りますが,周囲を見ていると,社会経験者の方はより現実性を意識した研究テーマを選択されていることが多い気がします.

経済的な問題はあまり心配する必要がありません.筑波大学はTA・RA・授業料免除の経済的支援が手厚いですし,奨学金や学振特別研究員で生計は立てられます.私は,学振特別研究員にはなれませんでしたが,問題なく研究生活を全うできました.

最後に,自分の選択に自信を持ってください.博士後期課程は,時に険しい道のりになるかもしれませんし,多くの失敗をするかもしれませんが,人生において不幸な選択ではないと思います.卒業後の進路についても,努力し続けた学生が見捨てられることはありません.少なくとも3年間,自分の意志で自由に時間を使い,一つのプロジェクト(研究)を進められたこと自体は幸せでしたし,今後の人生の糧にもなりました.

後輩に進学を勧めることはできませんが,自分の進学自体は後悔していません.