研究群紹介

社会工学

シス情在学生/OB・OGインタビュー企画 第2弾 Vol.1 森本 瑛士さん(社会工学学位プログラムOB)

システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生や社会で活躍するOB・OGへのインタビュー企画を行っています。

第2弾の今回は、2020年11月18日(水)開催予定の博士後期課程進学説明会 とタイアップし、博士後期課程の現役学生とOBの皆さんに博士後期課程進学の経緯やご自身の研究などについてお話を伺います。

第1回目は、2020年9月に博士後期課程を修了し、学位を取得されたばかりの森本瑛士さん(社会工学学位プログラム修了)にメッセージをいただきました。

まずは、森本さんが博士後期課程への進学を決めた理由を教えてください。

アカデミックの仕事に興味があり,アカデミックの道に進むためには博士号が必要だったためです.

後期課程への進学を視野に入れた時期はいつでしたか?また、進学に向けてどのような準備をされたか、教えてください。

学部3年春です.

学部(学類)時代は宇都宮大学に在学していたため,まずは自分のやりたい研究テーマはどの大学の先生が一番良いかを検討しました.その結果,一番良いと考えた先生(指導教員である谷口守教授)がいる大学院の受験に向け,勉強・研究を重ねつつ,谷口教授との面談を重ねました.

大学院進学後は,博士前期(修士)1年の4月下旬には谷口教授に博士後期課程進学希望であることを伝え,博士後期課程の進学に向けてご指導いただきました.

その過程で博士後期課程のテーマを考えつつ,研究力の強化を図りました.

森本さんの現在の研究テーマについて教えていただけますか?

研究テーマは「コンパクト+ネットワーク」です.

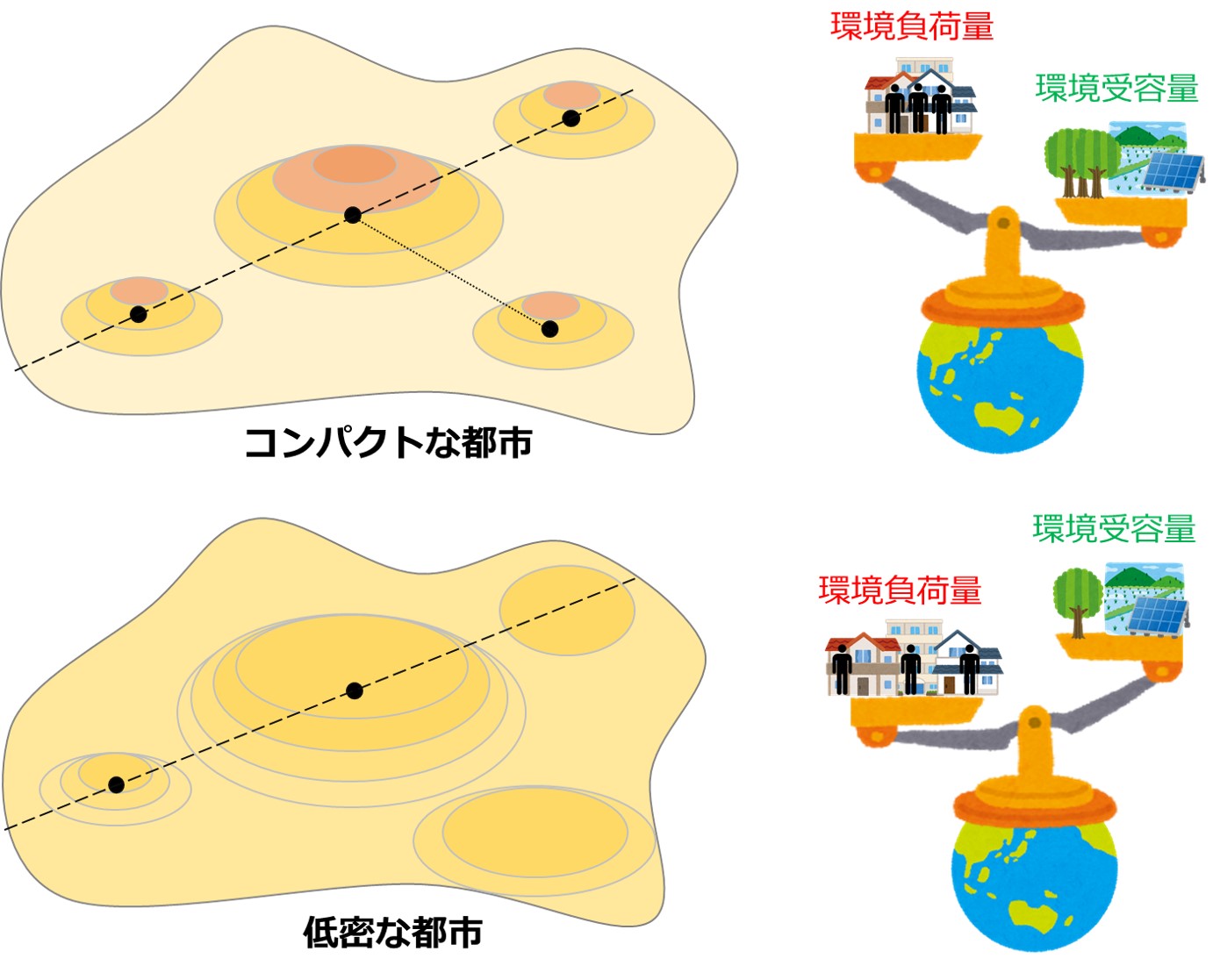

人口減少期においては,人口規模にあった都市規模に縮小させていくことが重要であり,その際にはどういった形の都市が暮らしやすく,地球環境にもよいのか,などを考えていくことが必要です.

そこで,公共交通を中心にコンパクトな都市を形成することで,施設までのアクセス性が良く,車を持たない人も暮らしやすく,地球環境にもやさしく,財政コストも比較的低く,健康な体を維持しやすいといったサステイナブルな都市をつくることができます.

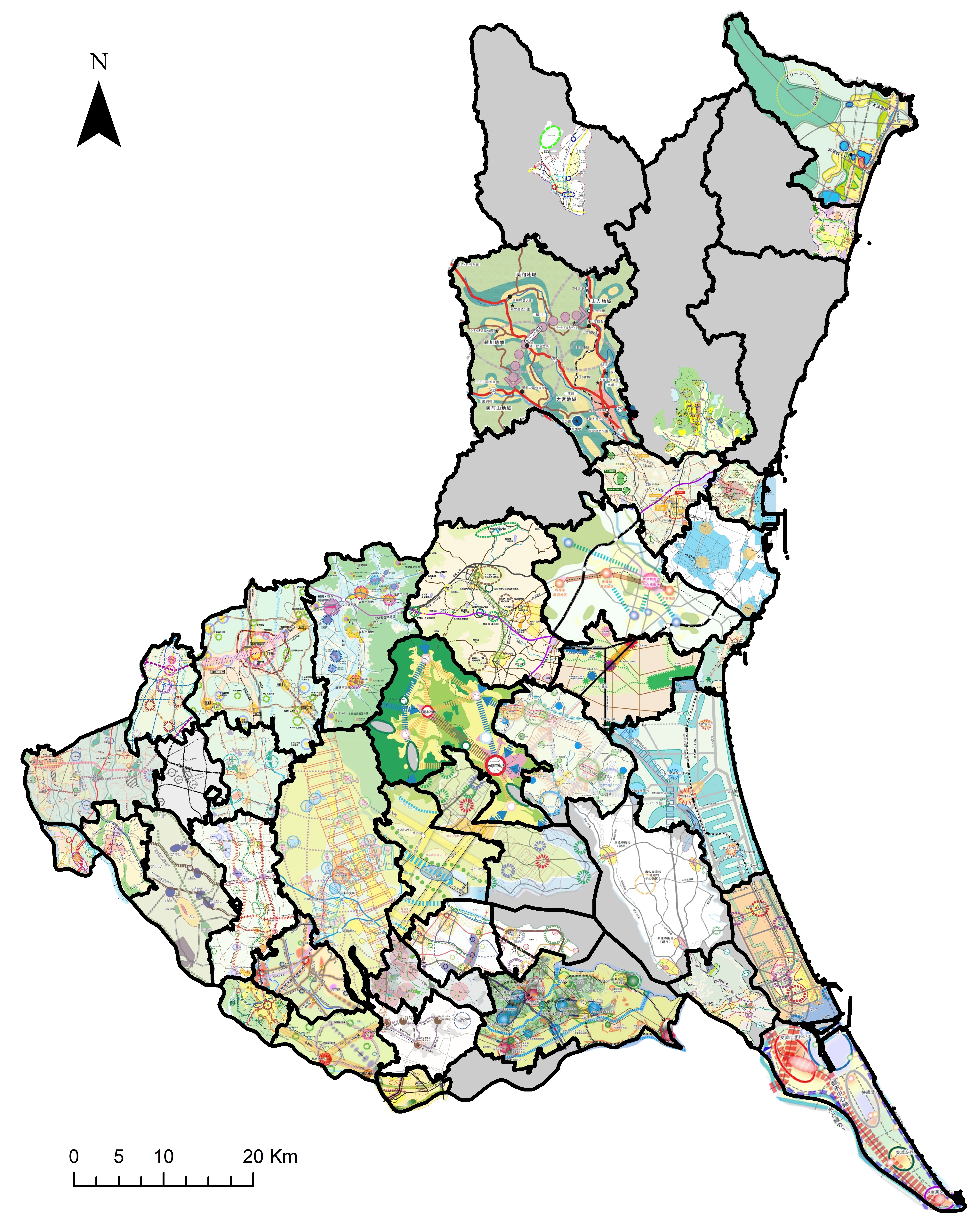

しかし,実際には移転のコストや心理的障壁,市町村ごとに計画が異なるなどの課題があり,いかに解決するかといったことを市町村域を超えた広域を対象に研究しています.

▲SDGsに関するイメージ画像

コンパクトシティについて関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか?

元々,インフラや自然等の地域環境に興味があり,それらを包括的に学習できる土木系の学科がある大学に入学しました.

講義や国道事務所のインターンシップなどを通じ,地域環境について考えた際,人口減少に対応して都市をコンパクトにすることが環境負荷低減や都市の持続性に大きく貢献できると考え,現在の研究分野を研究するに至りました.

▲茨城県市町村マスタープラン(MP)連結図

次に筑波大での学生生活についてお伺いします。ゼミや研究、私生活を含め、普段どのように過ごされていましたか?

ゼミ・講義の時間は決められているため,それ以外の時間で研究を進めています.

基本は研究室内で出来る研究を進めていきますが,室内に籠って研究だけを何日も続けると視野が狭まるので,時には出かけ,研究対象地やそれ以外の都市を訪れることで新たな発見の創出や気分転換を図っています.

在学中、奨学金など、何らかの経済的な支援を利用されましたか?

博士後期課程へ内部進学制度を用いて進学したため,入学料は免除,授業料はRA任用という形でまかなっています.

その他,公益財団法人中川育英会の奨学金に応募し,博士後期2・3年時は奨学生として給付型の奨学金をいただいていました.

学位取得後の業務やキャリアについて、現時点で目標としていることがあればお聞かせください。

既に2020年9月に学位取得済みであり,現在は信州大学に助教として勤務しています.

直近目標としては,研究費の確保,中長期的な目標としては研究・教育活動を通じて社会貢献をし,それらを他人から認めてもらい(独りよがりではダメ),少なくとも教授になることです.

最後に、博士後期課程への進学を考えている、もしくは今迷っている方々にメッセージがありましたらお願いします。

将来どのような職業に就きたいかで,進学か就職かが変わると思っています.

自分が本当にやりたいことのために進学が必須なのか,必須ではないがプラスとして働くのか,マイナスとして働くのかを見極めてください.