研究群紹介

社会工学

Messages from PhD and PhD candidates 2022 Vol.1 黒田 翔 氏(社会工学学位プログラム)

今回は、「Messages from PhD and PhD candidates 2022」と題し、博士後期課程の現役学生・修了生に進学の経緯やご自身の研究、今後の展望などについてお話を伺います。

シリーズ1回目は、社会工学学位プログラム 作道研究室で、作道真理准教授ご指導のもと、温室効果ガスの排出量を効果的・効率的に削減する方法の研究に取り組む、黒田 翔(くろだしょう)さんにご登場いただきました。

まずは、博士後期課程への進学を決めた理由を教えてください。

このページをご覧の皆さまには参考にならないので読み飛ばしていただきたいのですが,正直に書くと,将来のキャリアについて特定の強い希望がない中で指導教員から進学を勧められたことが最大の理由です.以下,反面教師としてお読みいただければ幸いです.

次以降の項目とも関連しますが,進学にあたっては「就職したくないから」とか「先生に勧められたから」といった理由ではなく,自分の生き方と中長期的なキャリア展望の中に位置付けた進学(≒博士号の取得)の理由があると望ましいです.博士号取得という手段が目的(どのように生きるか,どのようには生きないか)を達成するうえで果たす役割を言語化できるまで考えることを勧めます.

博士後期課程への進学を視野に入れた時期はいつでしたか?また、進学に向けてどのような準備をされたか、教えてください。

B4の頃に指導教員から進学を勧められ,M1の頃には進学を視野に入れていた記憶があります.学振特別研究員の研究計画書作成を除けば進学に向けて特別に準備したことはなく,当時取り組んでいた研究をただ進めただけでした.

準備という表現が適切かは分かりかねますが,進学後の研究の方向性に加えてその研究が進学先の研究室と適合しているかについてもっと考えるべきだったと反省しています.この質問項目の趣旨から逸れますが,黒田はこの「準備」が十分でなかったため,進学後に行き詰まり,最終的には研究分野と指導教員をどちらも変更することになりました.進学を検討しておられる方には,就職活動でお馴染みのいわゆる「自己分析・業界研究・企業研究」を行って,自分と相手(進路そのものはもちろん,研究分野や研究室も含まれます)とのミスマッチを可能な限り避けるよう努めることを勧めます.日本学術振興会特別研究員の申請書には「研究遂行力の自己分析」・「目指す研究者像」という項目があり,この箇所の作文は進学の準備にもなります.特に筑波大学外から入学を検討されている方には,研究室の指導方針を十分に調べることを強く勧めます.

現在の研究テーマの概要を教えていただけますか?

大雑把に説明すると,経済学の方法論(ミクロ経済学,計量経済学)を用いて実社会で観察されたデータを分析し,それに基づいて人々がより幸福になる可能性の高い政策を模索しています.現在は,特に温室効果ガスの排出量を効果的・効率的に削減する方法に関して研究しています.

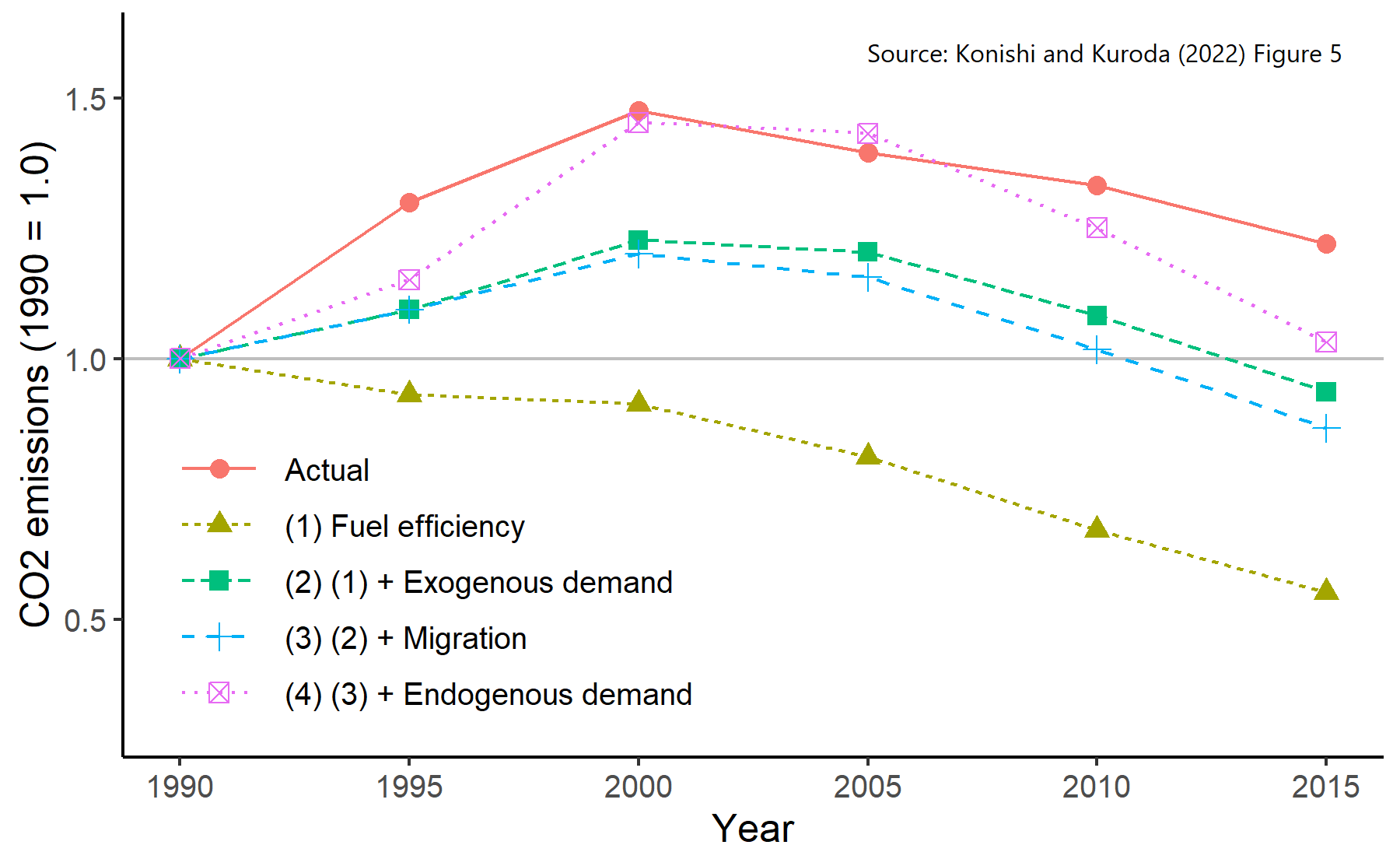

ここで,先日某ジャーナルに投稿した論文について簡単にご説明します.皆さんご存じのとおり,人為的な二酸化炭素排出は地球温暖化の要因の一つと考えられており,その中でも交通部門,特に自動車が占める割合が無視できないほど大きいことが知られています.地球温暖化は将来の人々の健康や生活を害すると言われていますから,自動車由来の二酸化炭素排出量を効果的・効率的に削減する政策を実行することは人々の幸福に寄与する可能性があります.これを背景として世界各国で行われている政策の一つに燃費規制があります.つまり,燃費(1リットルのガソリンでどれだけの距離を走ることができるか)に基準が設けられており,その基準を満たす自動車でないと販売できないのです.この燃費基準は時代を経るごとに厳しくなっているため,自動車メーカーは燃費技術の向上に励み,結果的に燃費は改善し続けています.しかしながら,燃費の改善から予測される二酸化炭素排出量トレンドと実際の排出量トレンドを比較すると,燃費から予測されるよりもはるかに多くの二酸化炭素が自動車から排出されていることが分かります(参照:図のActualと(1)).このギャップを生じさせる要因は何でしょうか? これがこの論文の問いです.

二酸化炭素排出量は運転距離と燃費水準によって概ね決まりますから,日本全体の運転距離(世帯数×一世帯当たりの運転距離)の変化がギャップの大部分を説明するはずです(論文では家計の居住地域および保有車種の変化も考慮しています).この論文の特徴は,世帯当たり運転距離を経済モデルを用いて予測する点にあります.各世帯は自動車の保有(保有有無・台数・車種)と走行距離を満足度が最も高くなるように選択するという前提のもとで,この満足度を家計属性(所得や世帯人数など)と自動車属性(車体価格や燃費など)によって決定されるようにモデル化します.分析の結果,世帯当たり運転距離が増加しており,この効果を考慮することでギャップを概ね説明できました(参照:図の(4)).さらに,世帯当たり運転距離を増加させる最大の要因は燃費の向上であったことが分かりました.つまり,燃費の改善は1km走行するために必要なガソリン消費量を減らすと同時に,1km走行するのに必要なガソリン代を減少させる効果を通じて走行距離そのものを増加させるため,結果的に排出量削減効果の半分以上が相殺されていました.この結果は,燃費規制政策の効果を評価するうえで燃費の改善による走行距離の増加を考慮する必要性を示すものです.

図1:CO2 emissions

このテーマに関心を持つきっかけとなった出来事や経験があれば、教えてください。

指導教員の専門分野だったということが最大の要因ですが,博士前期課程在学中に国立環境研究所でRAをしていたこともあり環境・エネルギー分野には元々興味を持っていました.

次に筑波大での学生生活についてお伺いします。普段、一週間をどのように過ごされていますか?

普段は研究が生活の中心です.具体的には,先行研究を読み,モデルを構築し,データを収集し,プログラムを書き,共同研究者と議論し,論文を執筆し,学会で発表しますが,これは他の多くの大学院生と変わりないと思います.それ以外には,自分自身の研究と直接かかわらないゼミや勉強会にも参加しています.所属する研究室全体としてはStatistical Learningに関する書籍の輪読をしていますし,研究室の一部のゼミ生とは論文・教科書の輪読を行っているほか(最近では分位点回帰と呼ばれる統計モデルや,shift-share操作変数と呼ばれる計量経済学の手法を扱いました),他大学の先生・学生とも勉強会を行っています(最近では計量経済学や産業組織論に関するトピックを扱いました).すでに博士論文に関連する単位(予備審査や最終発表など)以外は取得し終えているため,いわゆる座学の科目は履修していません.プライベートな時間は音楽を聴いたり映画を観ることが多いですが,その他に,雑談をしたり愚痴を言い合える友人とコミュニケーションを取る機会を設けています.博士後期課程では良くも悪くも自分の世界に閉じこもってしまう人が少なくないため,定期的に「外」に出て思考をリセットしたりクールダウンする時間を意識的に設けることを勧めます.

現在、奨学金など、何らかの経済的な支援を利用されていますか?

現在はRAをしています(月に4万円程度).過去には学振特別研究員に採用されていたほか,授業料免除も受けていました.

学位取得後について、現時点で目標としていることがあればお聞かせください。

短期的にはよい論文を書くことが目標です.長期的にはよい論文を書けるように学生を指導する立場になることが期待するキャリアの一つですが,大学で学んだ知識やスキルセットを活かせる民間企業への就職も可能性として持っています.

最後に、博士後期課程への進学を考えている、もしくは今迷っている方々にメッセージをお願いします。

第一に,人生において重要なことは進学するか(≒博士号を取得するか)どうかではなく,みなさんが自分を偽ることなく家族や社会と関わりながら生きることができるかどうかだと思います.そのために進学が有利に働く可能性が高ければ進学なさるとよいと思います.進学したものの学位を取らずに退学する場合も,就職してから大学院に戻る場合も,進学せずに在野で研究を続ける場合も,それぞれの時点で人生を豊かにする可能性が高い方の道を(サンクコストを無視して)選択されるとよいのではないでしょうか.

第二に,意思決定のために情報収集する際には,すべての情報には何らかのバイアスが含まれることを念頭に置いてください.たとえば,指導教員からの「あなたは研究者/民間に向いている」といった類の発言や,SNS等で見かける博士進学に関係する言説は,割り引いて聞いてください.学位取得後のキャリアを検討する際も,日本国内の大学の現状については皆さんにとって身近であるがゆえにその“惨状”についてよく見聞きするかもしれませんが,皆さんにとって身近ではない(かもしれない)大学以外の就職先にもそれぞれの苦労があることにご留意ください.進学説明会に登壇する学生には研究が順調に進んでいるキラキラした模範的な学生が選ばれることが多いですが,そのような上澄みを見て自信を無くしたり自分を卑下する必要はありません.見倣っていただいては困るものの,黒田のように失敗を繰り返しながらもギリギリでなんとか論文を書いている学生もいます.

第三に,人生はなるようにしかなりません.どのようなキャリアが皆さん個人の人生を豊かにするかは皆さんご自身を含めて誰にも分かりません.どちらにせよ一度選択したら,選択しなかった方のキャリアは観察できませんから,選択後にそれが正しかったのかどうかを考えすぎないことが重要です.皆さんが定年退職する頃に「選択しなかった方は観察できないけれども,それでもあの選択をしてよかった」と振り返られることを願っています.(いらっしゃらないとは思いますが)黒田に相談したいことがある方は遠慮なくご連絡ください.フルネームで検索していただければメールアドレスが見つかります.