構造エネルギー工学

研究群紹介

シス情在学生/OB・OGインタビュー企画第2弾 Vol.4 藤原 広太さん(構造エネルギー工学専攻)

システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生や社会で活躍するOB・OGへのインタビュー企画を行っています。

第2弾の今回は、2020年11月18日(水)開催予定の博士後期課程進学説明会 とタイアップし、博士後期課程の現役学生・OBに進学の経緯やご自身の研究などについてお話を伺います。

第4回目は、構造エネルギー工学専攻(2020年4月~構造エネルギー工学学位プログラムに改組)で、原子力発電所の安全への貢献を目指し、事故時に生じる流動現象の研究を行っている藤原広太さんにご登場いただきました。

まずは、藤原さんが博士後期課程への進学を決めた理由を教えてください。

進学の決め手となったのは私の在籍している研究室で博士後期課程に所属していた先輩方の存在です。彼らが研鑽してレベルの高い研究を行う姿に間近で触れ、私も同じように博士後期課程に進学し、研究者としてのキャリアを形成したいと考えるようになりました。

後期課程への進学を視野に入れた時期はいつでしたか?また、進学に向けてどのような準備をされたか、教えてください。

博士後期課程への進学について具体的に考え始めたのは博士前期課程の一年生の夏です。実際に後期課程に在籍している先輩方と相談をしつつ、博士後期課程の学生のキャリアなどについて情報収集を進め、12月には指導教官に正式に後期課程に進学する旨を伝えました。学振の申請書は博士前期課程二年の4月から本格的に書き始めました。また、並行して他に受給可能な給付型奨学金についても申請の準備を進めました。

藤原さんの現在の研究テーマについて教えていただけますか?

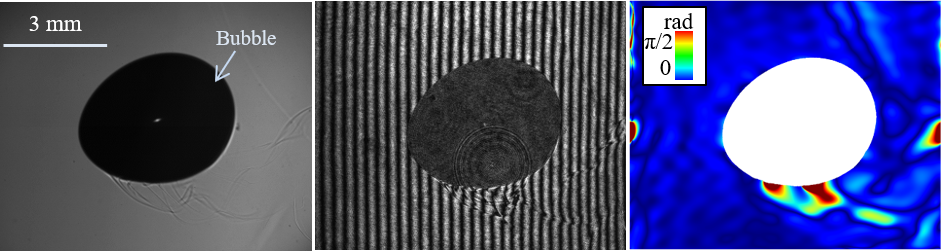

私は原子力発電所の重大事故時に生じる流動現象の一つであるプールスクラビング時に生じる物理現象を解明し、事故の予測・評価を行うためのモデルを構築する研究を行っています。プールスクラビングとは、重大事故時に生じた放射性物質からなる微粒子がガスとともにプール水を通過する際、微粒子の一部が水中に除去される効果です。これにより重大事故時に原子炉から環境中に放出される放射性物質の量が大幅に低減すると考えられています。私はプールスクラビング時に流れを構成する一つ一つの気泡から微粒子が除去される現象に着目し、最新の流体計測技術と数値シミュレーションを駆使して現象の解明を進めています。

福島第一原子力発電所の事故を契機に原子力発電所の規制基準を見直す動きが世界中で進められています。しかしながら、事故時に生じる流動現象に未解明な点が多く、重大事故のリスク評価の不確かさが大きいのが現状です。本研究を完成することでこの不確かさを低減し、原子力発電所の安全に貢献できると考えています。

流体工学分野に関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか?

私は子供のころから飛行機やロケットに興味があり、学部生のころは筑波大学の鳥人間サークルで人力飛行機の設計に携わりました。人力飛行機を設計する中で特に流体分野に興味を持ちました。そのなかで、気体や液体、固体の相関する複雑な流体問題である混相流と出会い、この分野に関心を持つようになりました。

次に筑波大での学生生活についてお伺いします。普段、一週間をどのように過ごされていますか?

平日は基本的に朝から晩まで研究室で研究を行っています。ゼミの日は週に二回、今年はCOVID-19の影響で密を避けるために自宅からオンライン参加しています。研究室では空き時間に仲間と研究について談笑するのがなによりの楽しみです。休日はロードバイクに乗って遠くに出かけるなど体を動かしてリフレッシュすることに努めています。

現在、奨学金など、何らかの経済的な支援を利用されていますか?

私は日本学術振興会の特別研究員に採用されており、月20万円の研究奨励金の給付を受けています。筑波大学の授業料についても全学免除を受けています。充実した支援を頂けるおかげで、お金の心配をすることなく研究に打ち込むことができています。

学位取得後の進路について、現時点で目標としていることがあればお聞かせください。

学位取得後は研究職を中心に研究機関と企業の両方を視野に入れて就職先を探しています。博士後期課程を卒業してからも研究者として長く成長していきたいと考えているため、自ら手を動かして研究できる環境、積極的にアウトプットができる環境に身を置きたいと考えています。分野を限定することなく、今の専門から離れた領域にも挑戦することで、多様なバックグラウンドに基づく多角的な視点を持ち、自分にしかできない研究を行うことのできる、そんな魅力的な研究者になることを目標にしています。

最後に、博士後期課程への進学を考えている、もしくは今迷っている方々にメッセージをいただけますか?

博士後期課程は全身全霊をもって研究に打ち込む時間を手に入れられるという点で何ものにも代えがたい魅力があると思います。何かを積極的に学びたいという考えを持つ人にとって、博士後期課程で過ごす三年間は自らを大きく成長させることのできるチャンスととらえてほしいです。